Der Blick zum nächtlichen Sternenhimmel hat zu allen Zeiten die Menschheit fasziniert.

Spürt jeder doch sofort das Mystische, die

Unendlichkeit, die Unnahbarkeit der himmlischen Sphäre.

Gleichzeitig

wird der Wunsch wach, mehr über das Universum und die Abläufe am Himmel

zu erfahren.

Das ist der erste Schritt zur Astronomie!

Astronomie als Hobby ist erst einmal Naturbeobachtung und verlangt vor allem Geduld und Ausdauer.

Aber warum jetzt noch digitale Astrofotografie?

Viele Objekte am Nachthimmel zeigen ihre Strukturen und Farben erst auf lang belichteten Aufnahmen.

Unser Auge kann nur den momentanen Lichtstrom erfassen. Der CCD-Chip

einer Astrokamera kann Photonen über eine längeren Zeitraum sammeln.

Der einfallende schwache Lichtstrom wird über die Zeit gespeichert und aufsummiert.

Für mich ist Astrofotografie die Herausforderung das "Unsichtbare sichtbar" zu machen.

Beispiel: Orion-Nebel M42, der Star am Winterhimmel

|

|

| visuell |

fotografisch |

Der Unterschied zwischen den beiden Bildern besteht darin, daß

eine Kamera, im Gegensatz zum Auge, das einfallende Licht über einen Zeitraum aufsummieren kann. Nur mit lang

belichteten Aufnahmen lassen sich die Formen, Strukturen und Farben der

Himmelsobjekte darstellen.

Objekte für die Astrofotografie

Objekte innerhalb unseres Sonnensystems:

Sonne, Planeten, Monde, Kometen

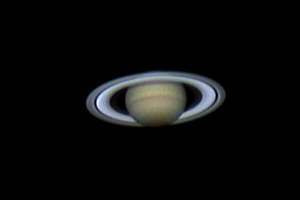

Saturn:

Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört

zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,

der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im

Altertum bekannt. Als

Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste

Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es

ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar

schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!

Sein fahles, gelbliches Licht ist bereits ca. 1,5 Stunden zu uns

unterwegs. Ein Saturnjahr - Umlaufdauer um die Sonne - dauert 29

Erdjahre. Dagegen dauert ein Saturntag - Rotationsperiode - nur 10

Erdstunden. Seine mittlere Dichte beträgt 0,7 und ist

somit leichter als Wasser. Seine Oberflächentemperatur

beträgt -180°C. Das Ringsystem ist nur mehrere hundert Meter dick, liegt in seiner

Äquatorebene und besteht aus einer Vielzahl von kleinen Gesteins-

und Eisbrocken. Das Ringsystem ist schon in kleineren Fernrohren ab 40-facher Vergrößerung zu sehen.

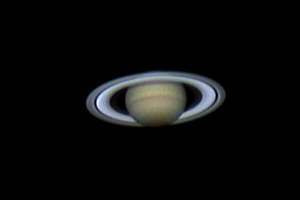

Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört

zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,

der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im

Altertum bekannt. Als

Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste

Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es

ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar

schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!

Sein fahles, gelbliches Licht ist bereits ca. 1,5 Stunden zu uns

unterwegs. Ein Saturnjahr - Umlaufdauer um die Sonne - dauert 29

Erdjahre. Dagegen dauert ein Saturntag - Rotationsperiode - nur 10

Erdstunden. Seine mittlere Dichte beträgt 0,7 und ist

somit leichter als Wasser. Seine Oberflächentemperatur

beträgt -180°C. Das Ringsystem ist nur mehrere hundert Meter dick, liegt in seiner

Äquatorebene und besteht aus einer Vielzahl von kleinen Gesteins-

und Eisbrocken. Das Ringsystem ist schon in kleineren Fernrohren ab 40-facher Vergrößerung zu sehen.

Objekte außerhalb unseres Sonnensystems, sog. Deepsky-Objekte:

Reflexionsnebel:

Plejaden, Siebengestirn, M45,

Sternbild Stier,

Zwischen den Sternen befinden sich interstellare Staub- und Gaswolken

insbesondere aus Wasserstoff in extrem geringen Dichten. Die

interstellaren Wolken können trotzdem beobachtet werden, weil

enorm große Räume von ihnen erfüllt sind. Befinden sich

genügend lichtbrechende Staubteilchen in der Nähe von jungen

heißen Sternen, so bilden sich bläulich strahlende

Reflexionsnebel.

Emissionsnebel:

Orion-Nebel, M42, Sternbild Orion,

Emissionsnebel (H II-Regionen) sind auf lang belichteten Aufnahmen an

ihrer roten Farbe zu erkennen. Wenn energiereiches Licht extrem

heißer junger Sterne auf interstellares Gas trifft, kann es die

Wasserstoff-Ionen zum Leuchten anregen. Bei der

Rekombination freier Elektronen mit einem Wasserstoff-Ion wird eine

charakteristische Spektrallinie bei 656nm (H alpha-Linie) ausgestrahlt.

Dieses besondere Rot ist die häufigste Farbe im Universum und zeigt

uns die Orte, wo Sterne geboren werden.

Dunkelnebel:

Pferdekopf-Nebel, B33, Sternbild Orion,

Dunkelnebel sind räumlich begrenzte Wolken aus Staub und kaltem

Gas, die das Licht der dahinterliegenden Sterne so weit abdunkeln,

daß ein sternarmes oder ein sternleeres Gebiet vorgetäuscht

wird.

Planetarischer Nebel:

Ring-Nebel, M57, Sternbild Leier,

Ein Planetarischer Nebel entsteht, wenn ein Stern am Ende seiner

Entwicklung die äußere Hülle abbläst. Die

zum Leuchten angeregte Hülle dehnt sich mit hoher Geschwindigkeit immer weiter im Raum aus. In

vielen Fällen kann man den heißen Sternrest im Zentrum

erkennen.

Diese irreführende Bezeichnung geht auf frühere visuelle Beobachtungen

zurück, da diese Objekte selbst im Fernrohr klein erscheinen und den Planetenscheibchen ähnlich sahen.

Supernovareste:

Cirrus-Nebel, NGC6960, Sternbild

Schwan,

Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova

explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und

schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende

interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den

filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen

Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,

auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.

Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova

explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und

schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende

interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den

filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen

Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,

auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.

Diese Elemente finden wir in unserem Sonnensystem und in uns selbst -

denn wir sind auch Sternenkinder, gemacht aus Sternenstaub.

Kugelsternhaufen:

Kugelsternhaufen, M13, Sternbild Herkules,

Kugelsternhaufen erscheinen als dichtgepackte, stabile Sternansammlung,

die bis zu einer Million Sterne enthalten. Es sind sehr alte Objekte

und finden sich in den Außenbezirken der Milchstraße. Sie

besitzen keine interstellare Materie und haben deshalb keine

Sternentstehungsgebiete.

Galaxien:

Andromeda-Galaxie, M31, Sternbild Andromeda,

Es sind fremde

Milchstraßensysteme oft in Form einer

Spiralgalaxie oder seltener in Form einer elliptischen Galaxie. Sie

haben Milliarden

Sterne, Offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen und die verschiedenen

o.g. Nebel. Spiralgalaxien besitzen oftmals zahlreiche, aktive H

II-Regionen

und Sternassoziationen. Gaslose elliptische Galaxien bestehen oft

aus alten Sternen ohne Sternentstehungsgebiete. Unser eigenes

Milchstraßensytem gehört zu den Spiralgalaxien und alle 6000

Sterne, die wir mit bloßen Auge sehen, gehören zu unserer

Heimatgalaxie.

Nebelkataloge für Amateur-Astronomen

Ein Nebelkatalog ist ein geordnetes Verzeichnis nebelhaft erscheinender Himmelsobjekte, in denen Angaben zu Positionen,

Helligkeiten, Größe, Entfernungen und Objektklassen gemacht werden. Die früheren Astronomen stießen in ihren Fernrohren immer wieder auf

diffuse Flecken und nebelhafte Gebilde, die im Gegensatz zu den

Planeten und Kometen ihre Stellung am Himmel nicht änderten. Die wahre Natur dieser nebelhaften Objekte war den früheren Astronomen noch unklar. Es gibt eine Vielzahl von historisch

gewachsenen astronomischen Katalogen. An

dieser Stelle sollen die für Hobby-Astronomen gebräuchlichen

Nebelkataloge vorgestellt werden.

Messier-Katalog

Charles Messier, französicher Astrononom und erfolgreicher "Kometenjäger"

(1730 bis 1817), legte ein Verzeichnis nebelhaft erscheinender

Himmelsobjekte für den nördlichen Sternhimmel an. In diesem Verzeichnis vermerkte er die gemessenen

Positionen und sichtbaren Eigenschaften, um zukünftige

Kometenbeobachtungen zu vereinfachen und um Verwechselungen zu vermeiden. Im Jahre 1784

veröffentlichte er das Verzeichnis, das später auf 110

Objekte erweitert wurde.

Die in dem Messier-Katalog gegebene

Nummerierung findet noch heute in den Messier-Nummern (M

mit nachfolgender Zahl) Anwendung. z.B. Krebsnebel M1, Orionnebel M42,

Unter Amateur-Astronomem ist

der

Messier-Katalog beliebt, da man die darin aufgeführten Objekte

bereits

mit relativ kleinen Teleskopen beobachten kann. Charles Messier

beobachtete meistens mit Refraktoren von ca. 90mm Öffnung und

1100mm Brennweite. Das ist eine Instrumentengröße, die heute

für jeden interessierten Amateur erreichbar ist.

Mit den heutigen Fernrohren und Beobachtungstechniken hat man die wahre

Natur der vermeintlichen Nebel entschlüsselt. So gelang es Edwin

Hubble im Jahre 1926 Einzelsterne in den Randgebieten

des Andromedanebels aufzulösen. Damit gelang der Nachweis,

daß dieser Nebel eine fremde Galaxie außerhalb unseres

Milchstraßensystems ist. Auch viele andere nebelhafte Gebilde, bei denen es sich in Wirklichkeit um galaktische Nebel, Sternhaufen oder um extragalaktische Sternsysteme handelt, sind zwischenzeitlich enttarnt worden:

M1 Krebsnebel = Supernovarest, M13 = Kugelsternhaufen, M42 Orionnebel

= Emissionsnebel, M45 Plejaden = Offener Sternhaufen, M51 = Galaxie

NGC-Katalog

Der wichtigste Nebelkatalog für die Fachastronomen ist der New

General Catalogue (NGC) , ein Katalog von galaktischen Nebeln,

Sternhaufen und Galaxien. Der dänische Astronom Johan Dreyer

stellte den NGC-Katalog zusammen und veröffentlichte ihn im Jahre 1888.

Der NGC-Katalog enthält, unter Verwendung der Beobachtungen von Wilhelm Herschel, 7840 Objekte.

Der NGC-Katalog wurde in den Jahren 1805 und 1908 um zwei Index-Kataloge (IC) erweitert.

Die beiden Index-Kataloge enthalten zusammen 5386 Objekte.

Die NGC- und IC-Kataloge werden ebenfalls gerne von Amateur-Astronomen verwendet, weil er viele

Objekte enthält, die mit Amateurteleskopen noch beobachtet

werden können.

So ergeben sich oftmals Mehrfachbezeichnungen eines Objektes:

Eigenname

Messier

NGC

Andromedanebel,

M31 NGC224

Ringnebel,

M57

NGC6720

M106

NGC4258

Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört

zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,

der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im

Altertum bekannt. Als

Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste

Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es

ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar

schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!

Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört

zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,

der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im

Altertum bekannt. Als

Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste

Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es

ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar

schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!

Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova

explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und

schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende

interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den

filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen

Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,

auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.

Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova

explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und

schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende

interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den

filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen

Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,

auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.